どうも桑田です。

みなさんが悩み事に挙げる上位に「首」に関するトラブルがあります。

首といえば、まず大事になるのが「肩甲骨」と「胸郭(肋骨)」です。

これは言わずもがなであり、この2つの部位を考えないで快適な首を手に入れるのは不可能と言えるでしょう。

以前にも別の記事で触れたことのある内容なので見覚えがあるフレーズかもしれません。

「座る」の基礎知識2〜肩甲骨が機能しないと上半身は立てれない!?〜

ですが、これらに負けないぐらい大切な部位が存在します。

タイトルでも挙げた通り「脚」です。

実は「脚」を活かさないと作り出すことができない体のある要素があリます。

今回はそのことについてお話ししていきます。

「腹圧」の理論

みなさんは「腹圧」という単語を聞いたことがありますでしょうか。

文字通り、腹部内で生じる圧力のことで運動やリハビリの分野に関わる人にとっては身近なワードです。

体幹の筋肉を総称して「コア」と呼んで、その際にセットとして並べられていることが多いかもしれません。

そんな「腹圧」ですが背骨や四肢に与える影響が大きく、安定感や体のコントールに必要な要素の一つと言えます。

しかし、「腹圧」は様々な見解があり、意見の違いも多く見受けられる要素となっています。

そこでまずスポーツやリハビリの分野で使われる「腹圧」と私が整体に用いている人間の発達から考える「腹圧」についての2つを紹介します。

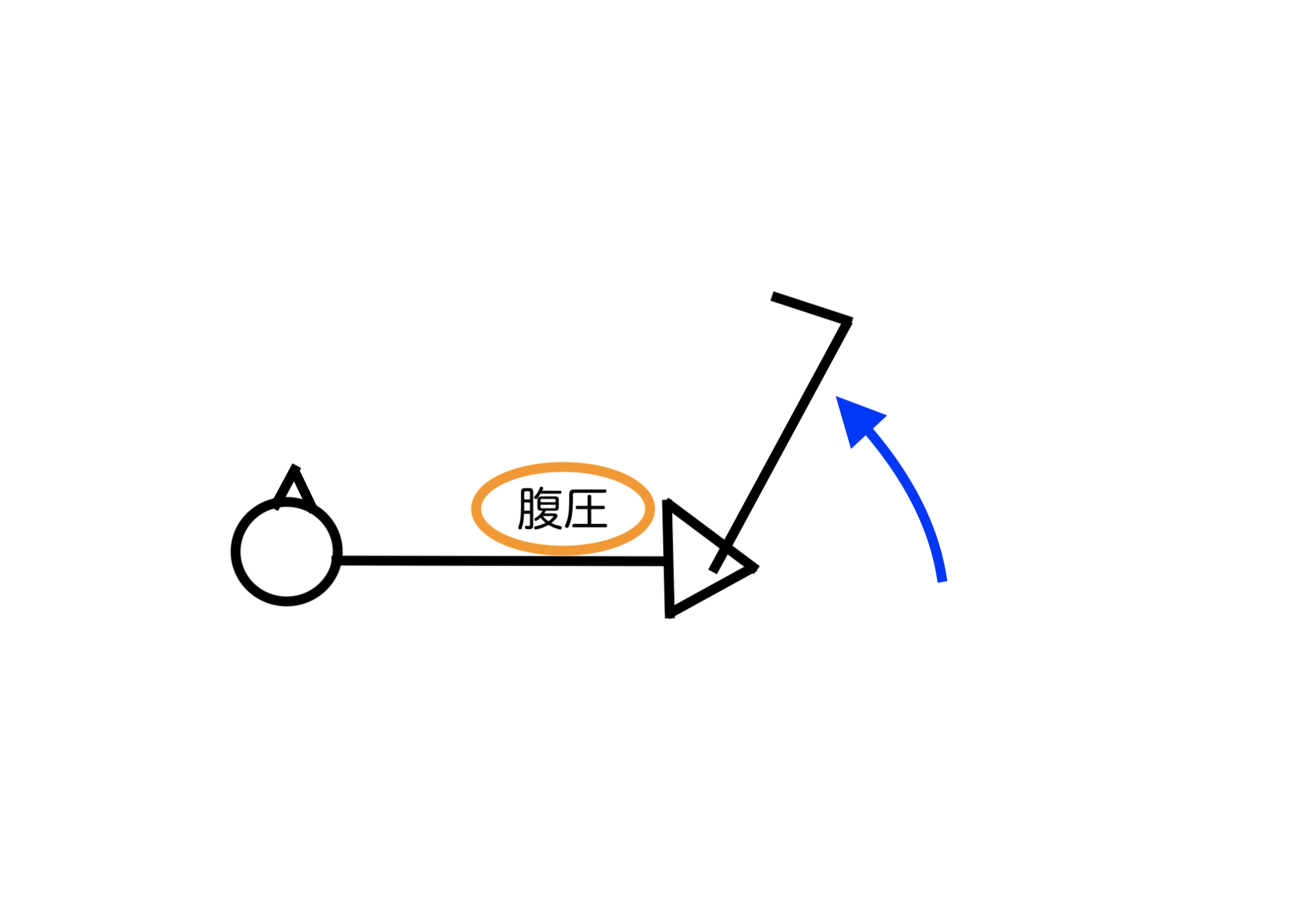

スポーツやリハビリ分野で使われるコアによる腹圧(横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋)

スポーツやリハビリの分野でよく使用される「腹圧」とは横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋といった4つのインナーマッスルによって生み出される力を言います。

このような構図で説明されることが多いです。

なかでも取り扱われるのが多いのは腹横筋です。

腹横筋が連結している胸腰筋膜という背面にある組織との関係で腹横筋に力が入るとコルセット状の力が加わって、腰が安定するという理論がよく用いられます。

腹式呼吸で吐く時にお腹を凹ませてお臍を側へと力を入れていく、というような表現でアプローチをしている方が多いです。

ダイエットでお腹を凹ませるための運動として紹介されているとこもよく見かけます。

人間の発達から考える「腹圧」

では人間の発達から考える腹圧についてお話しします。

そもそも私たちはどうやって成長する中で腹圧を学んだのでしょうか。

私たちが最初に学ぶ腹圧とは「脚を持ち上げる」ことです。

赤ちゃんは「脚・股関節」を学ぶために脚を持ち上げてバタバタします。

育児の経験がある方であれば見たことがあるのではないでしょうか。

今まで体と一緒についてきていた脚を、体とは別に動かしていくことを学んでいます。

股関節を学んでいるとも言えますね。

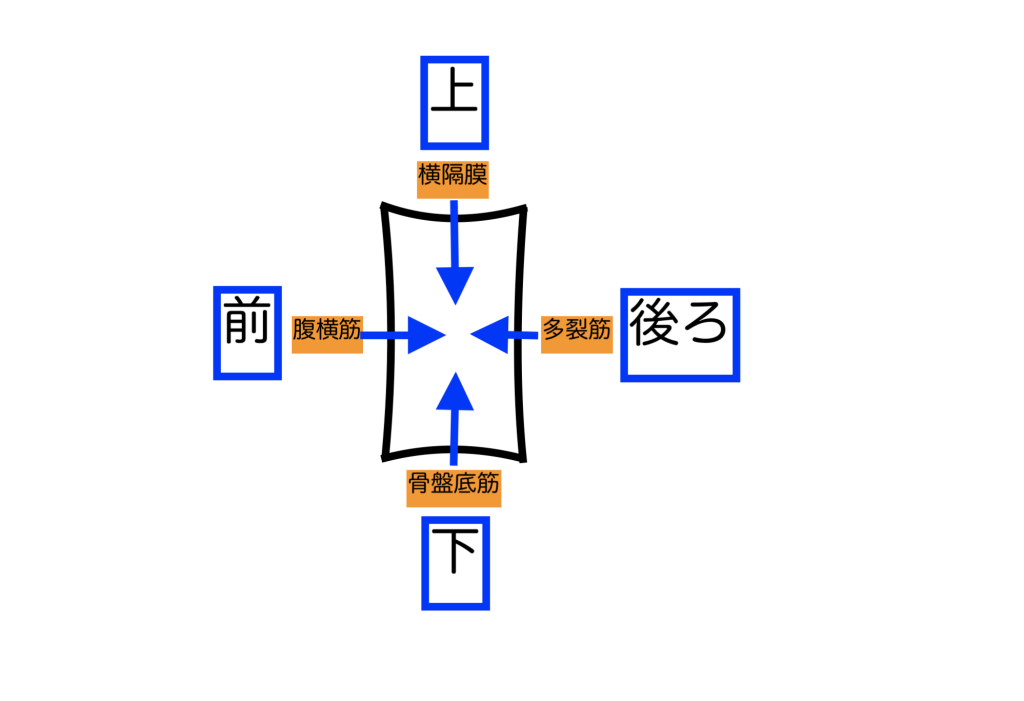

寝たまま脚を持ち上げると、上半身は床につけたまま脚を上げるためにお腹の圧を高めます。

これが私たちが最初に学んで養っていく「腹圧」です。

脚をバタバタしている時期というのは寝返りをして、うつ伏せで体を支えることを学んでいく時期です。

背骨を重力に対して本格的に立てていく時期とも言えます。

しかもこの際に私たちは様々な方向を探索するために顔を色々な方向へ向けていきます。

首が楽に自由に動きます。

つまり、背骨を立てるためにお腹の圧が必要=腹圧で支える=首が楽に動けるという繋がりができてきます。

そうなると脚を持ち上げる動きが体を支える腹圧を作るヒントになっていくことがお分かりいただけるかと思います。

脚を上げてみよう

腹圧をコントロールする要素で一番難易度が低い動きが「脚上げ」になります。

言い換えるなら首を楽に動かすためにも「脚上げ」が大切と言えます。

まずは細かいことは考えずに寝転がって脚を持ち上げてみましょう。

いかがでしょう。

腹筋が割れそうでしょうか?

腿の前がパツパツでしょうか?

腿の裏が伸びないでしょうか?

様々なことを感じるかと思います。

そしてほとんどの方が THE筋トレ になっているかもしれません笑

それで全然大丈夫です。

では気を取り直してもう一度行ってみます。

ただし次は

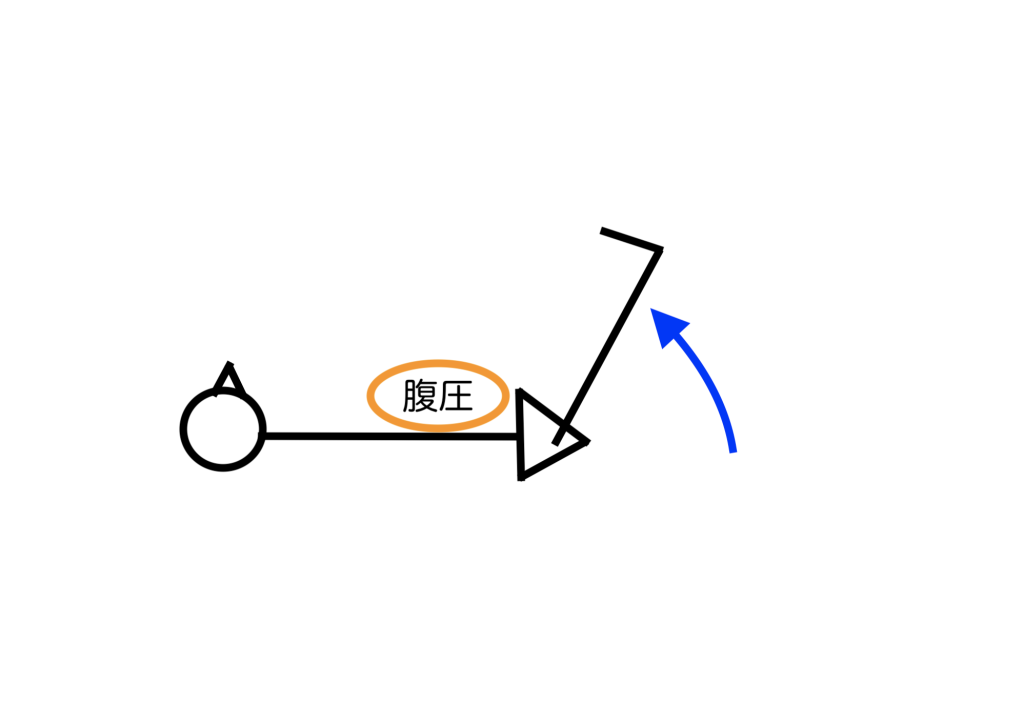

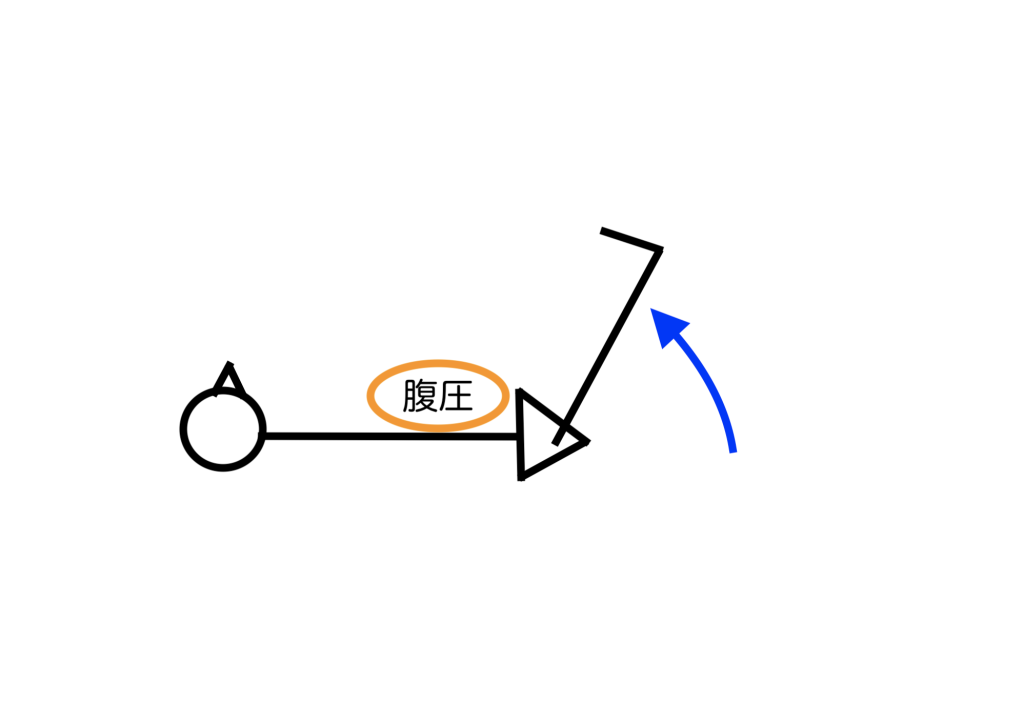

・踵が一番遠くへ行くように突き出す(踵を天井へ)

・お尻が浮かないようにする

この2つを意識して行ってみてください。

これが本来、赤ちゃんが脚を上げの際に行っている動きになるかと思います。

いかがでしょうか?

簡単にできる方もいれば、より難しくなる方もいるかもしれません。

筋トレではないので一定のペースで何回やるなど規定しないで、気ままに好きな回数を繰り返してみてください。

赤ちゃんも腹圧を学ぶときも、そんな決め事はせずに気ままにやっているはずです。

2、3回で疲れるのであればそれで休みましょう。

可能なら呼吸を整えてもう2、3回やってみる。

大丈夫そうならもう2、3回。

こんな感じで行っていただければと思います。

ポイントは上手く綺麗にやろうとせず、できる範囲でやりましょう。

おそらくこのワークを行う方は普段から首に悩みがあって首が落ち着かなかったり、イライラしたり、考えすぎていたりと「気ままに」とは正反対の性分な方が多いかと思います。

それなのに首を楽にするワークで難しく思考を巡らせては逆効果になってしまいそうですよね。

たまにはこんなワークの取り組み方も大切です。

あとがき

首のケアに脚という組み合わせはあまり用いることがない例かもしれません。

ところが脚上げによる腹圧は首を本当に軽くしてくれます。

今まで色々試しても首のトラブルを解消できなかった方はぜひ一度、脚上げを気ままにやってみていただければと思います。

ではでは。