どうも桑田です。

現代人の悩みで多い部位の一つが「目」です。

視力低下を始め、眼精疲労やドライアイなど目のトラブルを抱えている方が多くいらっしゃいます。

そんな「目」ですが、首こり肩こりとの関係は有名かと思います。

目の動きと関連して働く、頭の後ろにある後頭下筋群が疲労してしまい首肩こりに派生したり、はたまたディスプレイを見るために頭を前に出した状態を保つために胸鎖乳突筋や僧帽筋といった首の筋肉が疲労してしまうというのが代表的な原因です。

しかし、最近増えているのが肩や首から派生して肘や手であったり、挙句には腰や足首など下の方にまで影響が出ています。

なぜ目の影響が上半身のみならず下半身にまで波及してしまうのでしょうか。

またそうなった場合にはどんなケアが有効なのでしょうか。

目=頭と首の動き=背骨の頂点の動き〜背骨と手足は協力して動く〜

目の動きは頭と首の筋肉である後頭下筋群という筋肉と協力して動きます。

後頭下筋群は後頭部と首の骨(頚椎の一番上)を結んだり、1番上と2番目の首の骨を結んでいる筋肉の集合体の総称です。

いかにもコってそうな部位ではないでしょうか?

この筋肉たちが目の動きと連動して頭を安定させたり、目で追いやすいように頭を微調整をしています。

この後頭下筋群は頭(頭蓋骨)、首の骨の1番目2番目を制御している筋肉です。

いわゆる背骨の一番上の動きを制御しています。

一番上となると当然ながら背骨全体の動きに対しての影響が大きいです。

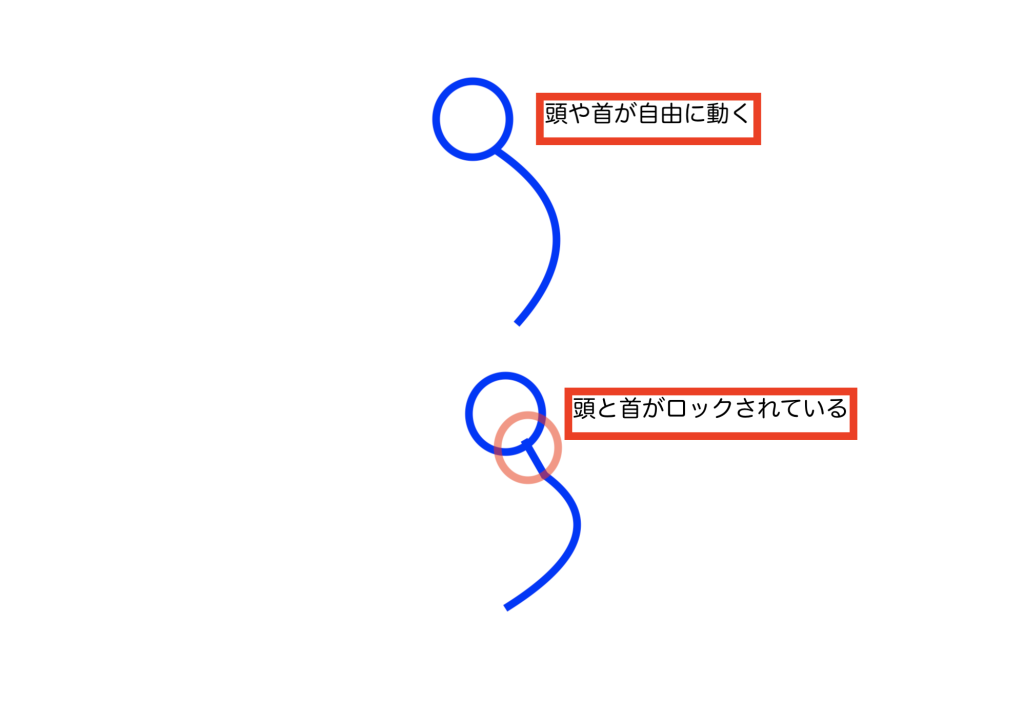

下記の図の通り、一番上が動かないでロックされてしまうと首に負担がかかるのはもちろん、背中や腰がより大きく動かなければなってしまうため背骨全体に影響を及ぼします。

これだけ背骨全体の動きにエラーが起きると手足など背骨と協力して動いている四肢への影響もかなり大きいです。

左右への体重移動が均等に行えず、片脚にばかり負担がかかったり、つま先または踵など足の裏の同じ部分だけを使ってしまう状態になったりしてしまう可能性があります。

そうなると片脚に負担がかかりすぎて痛みが生じてしまったり、足の形が崩れてしまうなど様々な四肢のトラブルが起きてくる可能性があります。

目と体の連動〜探索するという行為〜

目と頭と首の筋肉の関係性を説明しました。

次に重要となるのは、どうすれば目と体がうまく連動して機能してくれるのでしょうか。

そのためには人間の「探索する」という行為について考えていくことが大切になります。

私たち人間は様々な意図を持って目で「探索する」という行為を日々行っています。

例えば上の方に時計を見る際に動きを意識して行いますでしょうか?

頭を上に向けて、目を見たい方に動かして〜・・・なんてことは考えませんよね。

おそらく無意識に顔を向ける、というのが自然な動きではないでしょうか。

時間が気になる〜確認しよう〜という意図が自然な動きを行うかと思われます。

なかなか「時計を見よう」という目的で目を向けることはないかと思います。

仮に毎回「時計を見よう!目を向けよう!頭を向けよう!」と、動き方を考えていたら大変ですし、その都度カクカクした動きになってしまうことでしょう。

もしそのような状態で生活していたら、疲れてきてしまい、今度は目や頭が動かなくても済む動き方を選択し始め、目と頭はロックして固定され首だけが動く、なんて動きになりそうです。

あれ?

と気づいた方もいらっしゃるかもしれません。

目と頭を固定する、という動きは前述した後頭下筋群でお話しした内容と似ていると思います。

「探索する」という自然でかつ効率の良い体の機能を使わなくなってくると、目や頭、首などを固定しやすくなってしまいます。

しかも「探索する」という動きには重心移動や体の支え方など腰や骨盤のみならず四肢を機能的に使う要素が多く含まれています。

そう考えると目と体の連動がなくなると腰や脚のトラブルが起きるというのは必然とも言えるでしょう。

では、どうすれば「探索する」という行為を日常的に選択できるようになるのでしょうか。

先ほど例を挙げた上の方にあるものを見る、という動きは本来目的がある「探索」という行為です。

実は私たち人間は目的や意味を含んでいる「行為」でないと、体の連動や自然に起きる反射という脳や脊髄のシステムを十分に活かせません。

上の方を探索するという行為であれば、脳などの中枢が「見よう・探そう」という反応が起き、目を上に向けるために頭や首はもちろん背骨や胸、骨盤など多くの部位に動きが生じます。

しかし、脳や脊髄の反応なんてどのようにして出せば良いのだろうと考えるかもしれません。

そこでポイントになるのが探索するという行為に伴う体の使い方を体に改めて教えていくことが大切で、それが中枢系統に対しても効果を発揮してくれます。

そうすることで日常的に「探索する」という動きを選択していけるようになっていきます。

探索する行為に使う体のポイント・ワーク紹介

探索するという行為の動きのポイントとしては

- 体の左右片側だけを反らせる(左右非対称にする)

- 視線を意識する

- 目的を持たせた動きをする

というのがポイントです。

これらの要素を含んだワークを一つ紹介します。

普段、眼鏡をかけている方は外して行ってみてください。

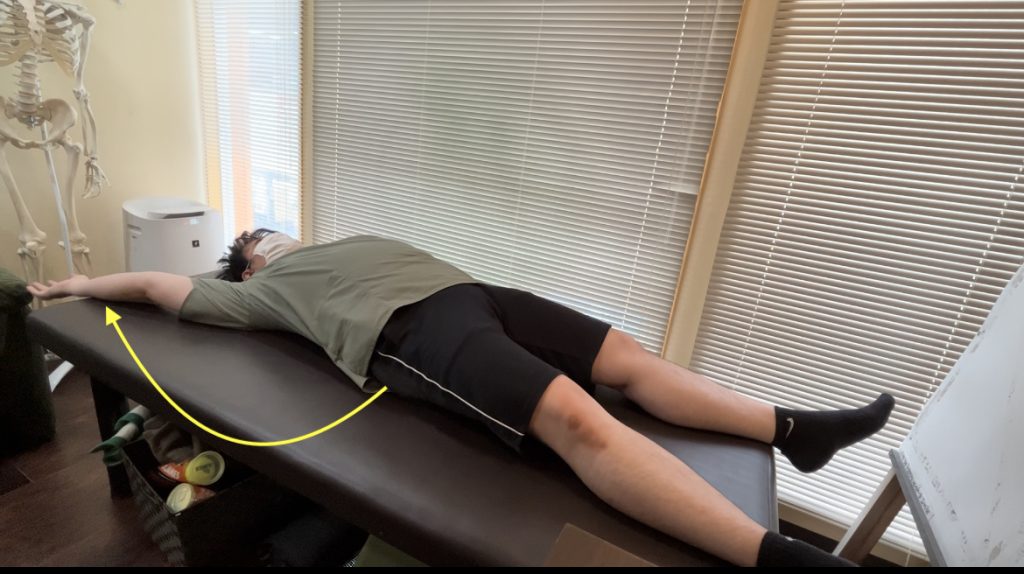

1.仰向けに寝ていただき、片手(今回は右手)を横から上へ開きます。この時、手のひらは天井の方に向けておきましょう。

2.上げている手の方に視線を向けて、左手を右の掌の方へ向かわせましょう

右の脇が伸びつつ、右へ体を捻る動きになると思います。

3.左手を戻して仰向け(真ん中)に戻りましょう

これを5〜10回繰り返します。

いわゆる寝返りに繋がる動きです。

片側を反らせる要素を持ちつつ、目と手で物を見るという目的を持たせたとっても有用なワークです。

またこのワークは座っても同様の手順で行うことができます。

座ると股関節や脚の要素がより実戦的になりますし、家でなくても行えるようになるというメリットがあります。

ぜひお試しください。

あとがき

目といえば首や肩甲骨との連動が有名ですが、実際に「探索する」という「行為」として使用するには体幹や骨盤、脚との関係性は重要です。

そういった機能が使えることで首や肩の負担が減り、結果的に目を固定しなくなるということから目のケアにも繋がってきます。

ぜひ目の不調がある方は少し変わった視点からのケアとして役立てていただければと思います。

ではでは。